Para más información se adjunta el artículo completo del que surge la idea este post: Pérez-Villar, G., Gutiérrez, F., Zarroca, M., Roqué, C., Benito-Calvo, A., & Menció, A. (2024). Late Quaternary morpho-stratigraphic record of diapir rise in the Cardona salt extrusion, NE Spain. Halokinetic sequences, raised terraces and uplift rates. Quaternary Science Reviews, 324, 108462. Open Access https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2023.108462

Los procesos de diapirismo, tienen importantes implicaciones en el estudio del cuaternario, y la geomorfología de una zona. Este proceso de extrusión de sal contribuye a la creación de distintos entornos morfo-sedimentarios, alterando el paisaje; deformando depósitos recientes; causando grandes deslizamientos unidos a la sobre inclinación de las laderas; e incluso interrumpiendo sistemas de drenaje y rejuveneciendo formaciones kársticas. Todo esto junto a la alta solubilidad de las sales que forman los diapiros, plantea problemas de estabilidad en asentamientos próximos, en proyectos de almacenamiento geológico, y retos para la minería, como la extracción de hidrocarburos o de silvina y carnalita (potasas).

Existen tres estilos principales de diapirismo: reactivo, activo y pasivo (explicados en profundidad en Jackson and Hudec, 2017). El diapirismo reactivo aprovecha rupturas anteriores por extensión, en el activo la sal rompe y atraviesa deformando a su paso los estratos sobre ella, y por último el diapirismo pasivo donde la sal emerge sin el efecto restrictivo de ningún estrato que actúe como techo, su estructura dependerá del equilibrio entre la tasa de sedimentación y el ascenso del diapiro. Estos movimientos están impulsados por flotabilidad y carga diferencial, esta última relacionada con fuerzas tectónicas y gravedad.

El diapiro de Cardona se ubica en el sector noreste de la Cuenca Cenozoica del Ebro, en el noreste de España. A lo largo de esta publicación observaremos, la evolución cuaternaria de la extrusión; la caracterización de las secuencias estratigráficas deformadas por la actividad del diapiro (secuencias halocinéticas); y por último una estimación de las tasas de levantamiento a largo plazo, comparándolas con datos recientes de DiNSAR, que sugieren tasas de elevación de 20 a 35 mm/año en ciertos sectores.

Contexto geológico

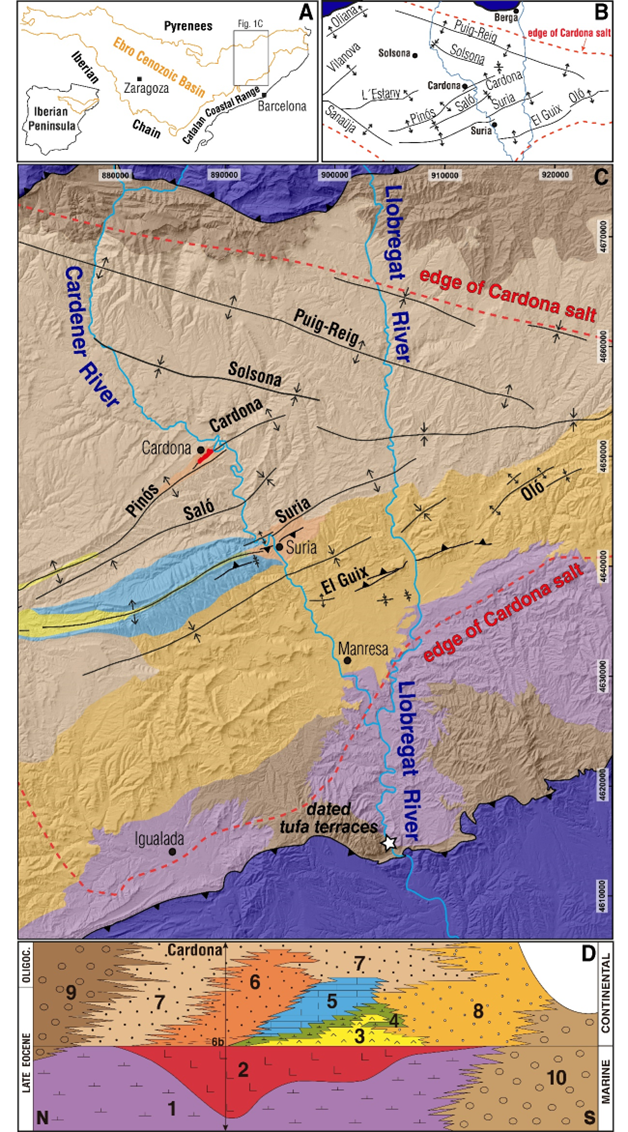

La Cuenca Cenozoica del Ebro, está rodeada por los Pirineos al norte y las Cordilleras Costeras Catalanas al sureste, y se caracteriza por formaciones del Paleógeno plegadas. El relleno sedimentario refleja una evolución regresiva con sedimentación marina seguida de depósitos continentales en un entorno endorreico. La Formación Salina de Cardona, que forma el diapiro con el mismo nombre tiene su origen en la regresión del Eoceno tardío, presenta una estructura en cuña con una secuencia de unidades salinas que incluyen anhidrita basal, halita y cloruros de potasio-magnesio. Sobre la formación salina de Cardona aparecen sedimentos clásticos aluviales como consecuencia del levantamiento tectónico que transformó la cuenca en un entorno continental con sedimentación evaporítica y carbonatada en lagos y sedimentos aluviales en los márgenes, figura 1.

La extrusión está asociada al Anticlinal de Cardona-Pinós, una estructura plegada que se formó favorecida por la deformación del sustrato salino. Esta se extiende a lo largo de 2 km en el valle del río Cardener que disecta la estructura. El proceso tectónico termino en el Mioceno temprano, y la erosión se aceleró cuando la cuenca se conectó al sistema fluvial externo, alrededor del Mioceno medio-tardío.

Metodología

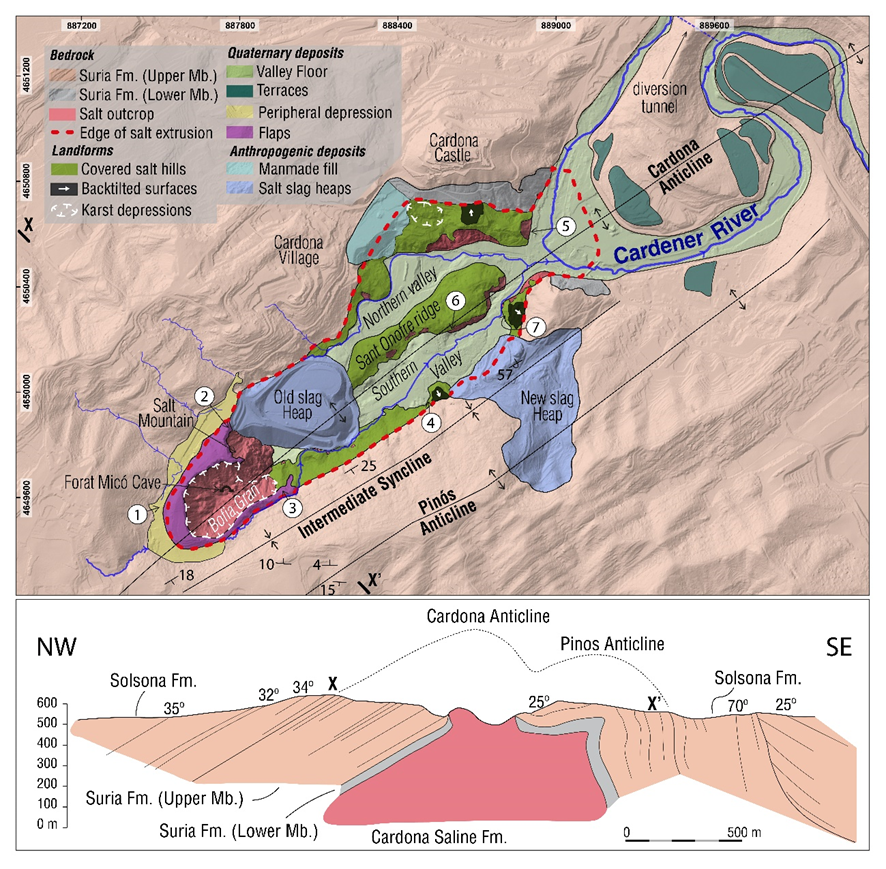

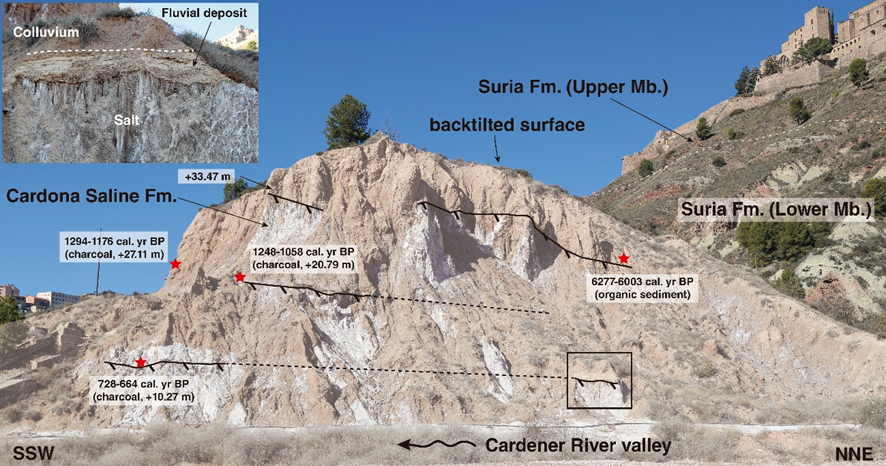

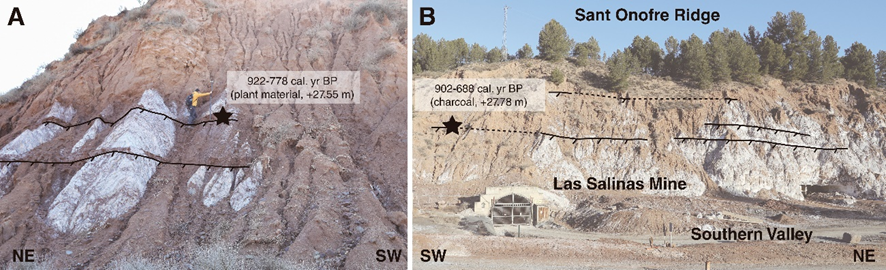

En primer lugar, se realizó un mapa geomorfológico de la zona donde colocar y comprender mejor los depósitos deformados, figura 2. A continuación para obtener las edades de sedimentación de los estratos deformados que forman las secuencias halocineticas descritas a continuación se recogieron 18 muestras de material orgánico (carbón, conchas, sedimentos) para datarlas mediante radiocarbono con el método AMS. Las edades de radiocarbono fueron corregidas y calibradas. La ubicación y elevación de las muestras se midieron con DGPS posibilitando así el posterior cálculo de tasas de levantamiento.

Afloramientos

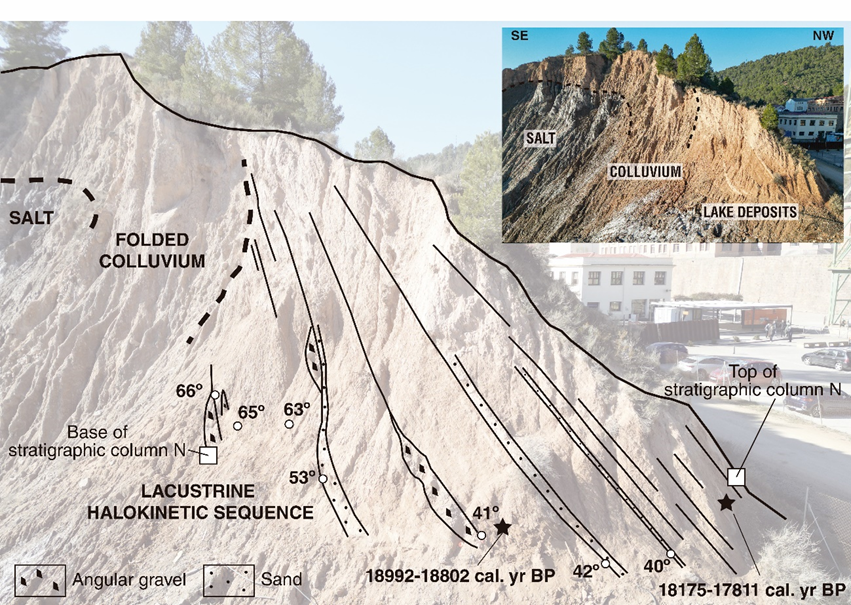

En la ladera noreste de la Montaña de Sal (punto 2 en figura 2), aparecen depósitos coluviales y lacustres plegados sobre la extrusión de sal que evidencian un levantamiento diapírico de hasta 63 metros (diferencia de altura entre la base de la secuencia en el borde del diapiro y la misma base en la parte próxima al diapiro conocida gracias a un estudio de Electro Resistivity Imaging), con capas de sedimentos bien estratificadas y materiales transportados por flujos energéticos más altos, como arenas y gravas. Los depósitos lacustres muestran geometría de crecimiento, evidenciando sedimentación coetánea al levantamiento diapírico. Las muestras de gasterópodos fechadas entre 18,992-17,811 años BP sugieren una tasa de agradación de 2.8-5.3 mm/año y una rotación promedio de 2.1-2.2 grados/ky, figura 3. El levantamiento diapírico a largo plazo se estima en menos de 3.3-3.5 mm/año.

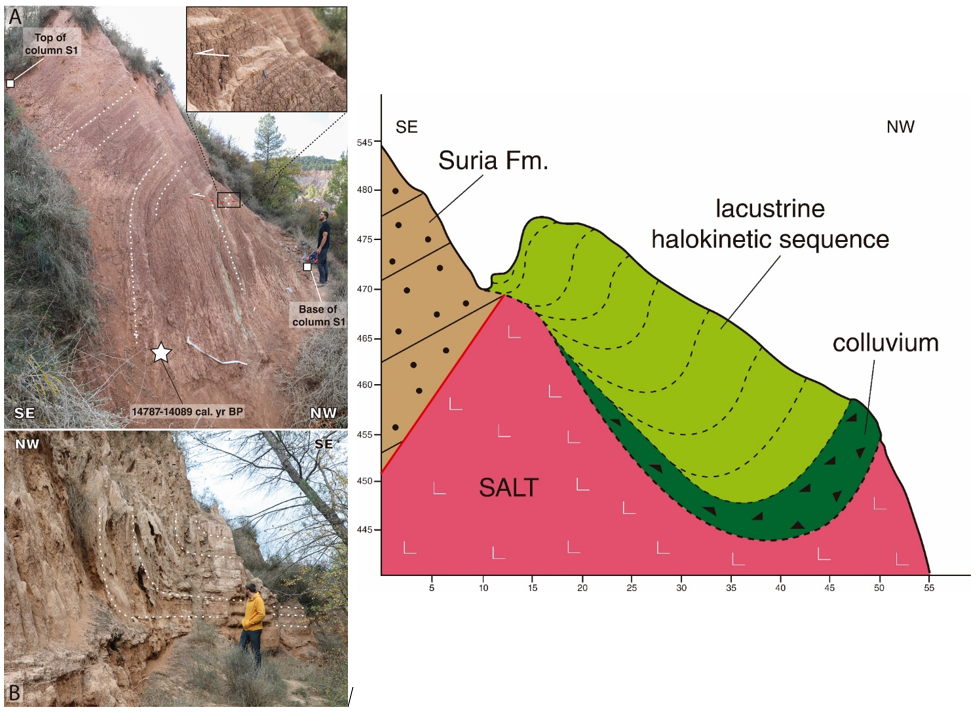

A lo largo de una cresta en el borde sureste de la extrusión salina de la Montaña de Sal (punto 3 en figura 2) aparece otra secuencia lacustre deformada, dentro de una depresión formada por procesos kársticos. Las capas expuestas muestran una deposición coetánea a la deformación, registrando más de 5,000 años de sedimentación con estratos progresivamente inclinados debido al levantamiento diapírico. La estructura estratigráfica presenta plegamiento monoclinal, con sedimentos depositados en un surco en forma de cuña. Las dataciones por radiocarbono revelan edades entre 14,787 y 10,304 años cal. BP, sugiriendo tasas de sedimentación promedio de 1.8-1.9 mm/año, figura 4. El ambiente lacustre probablemente se formó debido al represamiento del drenaje periférico por el ascenso de la sal, causando después plegamientos y contracción en los sedimentos.

En el margen occidental del valle del río Cardener (punto 5 en figura 2), se observan tres terrazas escalonadas encajadas en la sal, cubiertas por depósitos fluviales y coluviales. Los depósitos fluviales, hasta 7 m de grosor, están formados por arenas y lodos bien clasificados, con costras blancas de sal. Las dataciones mediante radiocarbono de estos depósitos sugieren tasas de elevación diapirica de 12.8-18.4 mm/año. La edad de los depósitos y las tasas de elevación se calculan en relación con el nivel base paleohídrico. Los resultados indican que la agradación fluvial ocurrió rápidamente y que las tasas de elevación varían según la altura relativa de las terrazas, teniendo en cuenta que estas se encuentran en el borde del diapiro alejadas del centro donde el ascenso de la sal es más rápido gracias a un menor rozamiento con la roca sobre la sal.

En los márgenes del Valle Sur (figura 7), próximos a la zona central del diapiro (punto 6 en figura 2), las pendientes de sal muestran superficies de erosión rellenas de depósitos fluviales, que representan niveles de base paleohídricos que han sido elevadas por el ascenso del diapiro y la incisión fluvial concomitante. Los depósitos fluviales están bien estratificados y a menudo presentan costras de coluvión. Las tasas de elevación calculadas con las dataciones varían: en una terraza, la tasa es de 32.4-27.7 mm/año y en otra cercana es de 36.5-28.5 mm/año. En una tercera, la tasa es menor, de 14.2-12.1 mm/año.

Evolución y tasas

El plegamiento de las capas en primera instancia produjo el flujo de sal desde los sinclinales hacia el núcleo de los anticlinales donde la presión era menor; tras la con sedimentación sintectónica aumento la presión en los sinclinales hacia el núcleo del anticlinal donde la sal está más cerca de la superficie. Tras la captura de la cuenca endorreica del Ebro, la erosión de la delgada parte superior del anticlinal de Cardona expuso la sal y esta ausencia de un estrato limitante junto a la presión ejercida en los sinclinales a ambos lados de la estructura, permitió el desarrollo del diapiro pasivo, asociado al valle del río Cardener.

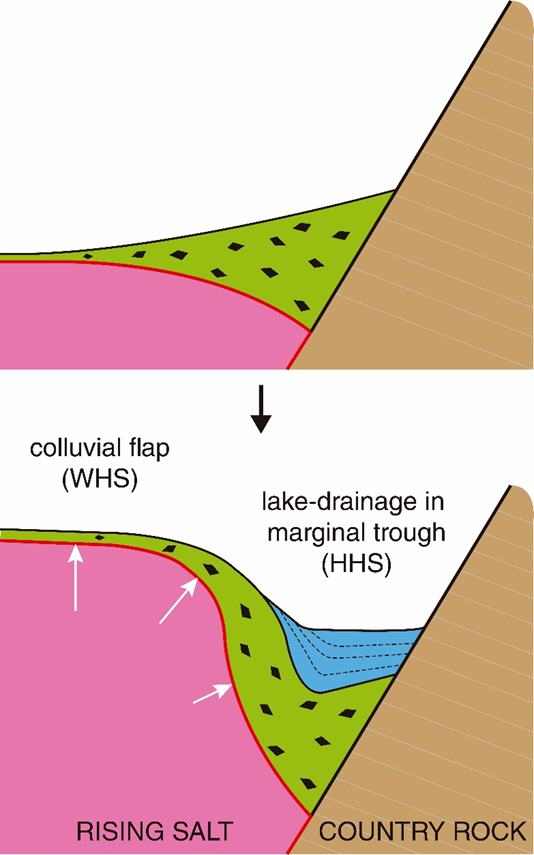

La evolución geomórfica de la extrusión de sal muestra una inversión del relieve con la formación de depresiones marginales que alojaban ambientes lacustres y fluviales, donde se formaron las secuencias halocinéticas. La deformación de estos depósitos asociados al diapiro se caracteriza por pliegues monoclinales con escasa presencia de fallas. Las tasas de elevación calculadas mediante la datación de depósitos deformados y terrazas colgadas van de 12.8 a 36.5 mm/año, siendo más altas que las de otros diapirios pasivos, atribuidas a la etapa juvenil del diapir y la menor viscosidad de la formación salina. Estas tasas además son perfectamente coherentes con la obtenidas mediante DiNSAR, entre 20 y 35 mm/yr.

Resumen

La extrusión de sal de Cardona, asociada al valle del río Cardener, comenzó trás el acortamiento del anticlinal de Cardona-Pinos, por la erosión del techo sobre la sal. Los datos geocronológicos y la evolución geomórfológica sugieren que la extrusión de sal fue inducida por el encajamiento del río Cardener, no por la perforación activa de los estratos sobre la sal, además apuntan a que la extrusión comenzó en el Cuaternario tardío. La extrusión pasiva se dio lugar primero en el valle del Cardener y se desplazó lateralmente hacia el SW, impulsada por la inclinación del eje del pliegue hacia el NE. Los depósitos morfoestratigráficos de finales del cuaternario documentan una inversión del relieve, con depósitos coluviales de grano grueso cubriendo la sal emergente, seguidos de ambientes lacustres y valles longitudinales marginales. Los depósitos fluviales y lacustres reflejan una actividad diapírica prolongada, y se identifican secuencias halocinéticas de tipo cuña y gancho, dependiendo del ritmo de extrusión y sedimentación. Se estiman tasas de elevación entre 13 y 36 mm/año, concordantes con datos DiNSAR, indicando variabilidad en la extrusión de sal y relación con la juventud de la formación y su baja viscosidad.